カワサキモータースジャパンのホームページには、イベント情報のページがあります。

JR大阪駅そばにある西梅田スクエアで、「カワサキ春の展示会 in 西梅田スクエア」が開催されると聞いたので行ってみました。

カワサキ春の展示会in西梅田スクエア

JR大阪駅桜橋口出口を出ると、はやくもKawasakiの横断幕が目に飛び込んできました。

ステージでは、KAZEギャルのおねーさんたちが本日のイベントの説明をしています。11時からすてきな賞品が当たる、じゃんけん大会があるそうです。

レッドブルの広報車

今日、会場に並べてあるバイクはKawasakiのほぼすべてのラインナップだそうです。ただ、1400GTRとZX-6Rがいないのが残念でした。

バイクたちをジロジロと眺めていると、レッドブルの広報車がやってきました。

広報車をパシャパシャと撮影していると、KAZEギャルのおねーさんから「今からレッドブルをお配りします♪」とアナウンスがありました。わらわら~と人が集まってきますw

早速、和休もその列に並び、無事レッドブルをGETしました。

バイクショップの出店

会場の周りにはショップの出店もあり、ショップオリジナルの車両や、レースで活躍した車両が展示されています。

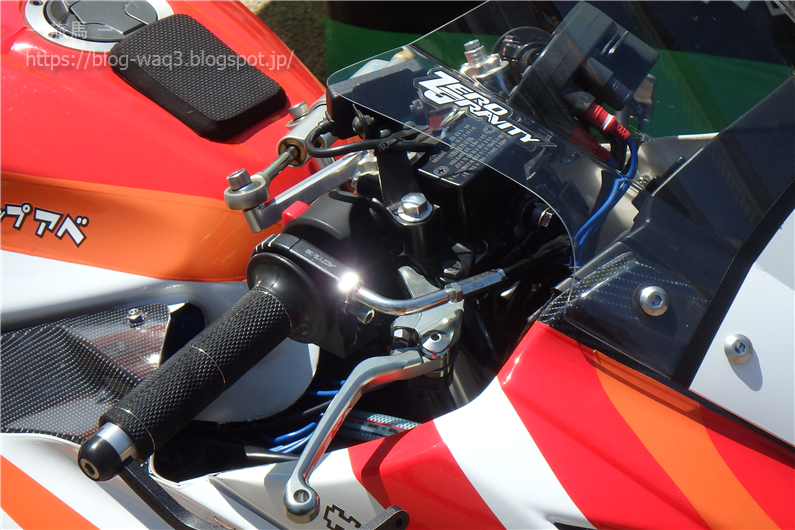

これは、Ninja250のレース仕様車です。ヘッドライトは不要なので撤去されていますが、ステッカーで表現され、市販車のイメージを残しています。

ハンドルまわりです。レース仕様のパーツは、無駄がなく美しいですね。

こちらはカスタムされたZRX1200DAEGとZEPHER1100です。

プロが作ったカスタム車は、色数が抑えられていてきれいにまとまっています。

Ninja250のエンジン分解体験

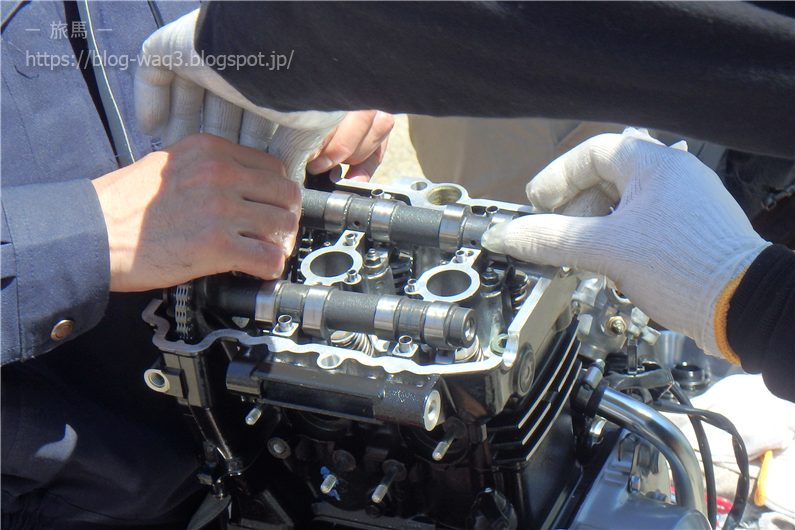

日本モータースポーツ専門学校大阪校のスペシャルイベントが開催されていました。

Ninja250のエンジンを分解見学・体験するという、他ではなかなか見ることのできない催しでした。

右の軍手をしている方が、一般の参加者です。カムシャフトの組み付けを行っています。

和休も思わず見入ってしまいました。

ここからは、展示されていたバイクを紹介します。

展示されているバイク

D-TRACKER X

2016年4月15日に発表された、D-TRACKER X Final Editionです。

ロード、ダート、モトクロスのコースを1つにして、どんなバイクが一番速いのかを競う、「スーパーバイカーズ」という競技が、アメリカで行われていました。

この競技がヨーロッパへ渡り、オフロードバイクにオンロードタイヤを履かせた車両のスタイルが定着してきました。

この状況を受けて、Kawasakiは「闘う、4スト。」オフロード車KLX250をベースに、前後17インチを装着したD-TRACKERを開発。 KLX譲りの水冷ツインカムエンジンは、鋭い吹け上がりをもち、また、カスタムの人気車種となり、巷にはカスタムパーツがあふれるようになりました。

今日に至るまで、モタード車の人気を牽引してきた存在であります。

2016年、ついにFinal Editionが発売され生産中止がアナウンスされました。どうやら排気ガス規制や騒音規制に対応するのが難しくなったことが原因のようです。

ESTRELLA

2017年04月21日にこちらもFinal Editionの発表がされた、エストレアです。

Final Editionは、往年の名車W3(ダブサン)をイメージしたカラーリングをまとっていますが、本日会場に並んだ車両にはFinal Editionはありませんでした。

エストレアは、ネオクラシックモデルとして1992年にデビュー。シックなたたずまいと、メッキパーツを多用した華やかさが同居するマシンで人気を集めました。

KLX125

フロント21、リア18インチタイヤを装着したいわゆるフルサイズのオフロード車ではなく、フロント19、リア16インチタイヤを装着した一回り小さいサイズの車両です。

かつてスクーターでない125ccのクラスは、各社から2ストモデルと4ストモデルが揃う、充実したクラスでした。

維持費は50ccの原付なみで、スクーターとは違った走りが味わえるということで、大型車のオーナーのセカンドバイクや通勤など、シティコミューターとして人気がありましたが、排ガス規制のあおりを受けて、次々と生産中止に追い込まれてしまいました。

KLX125はフューエルインジェクションとキャタライザーを装備することで規制をクリア。このクラスでは唯一の存在としてデビューしました。

海外で生産することで、製造コストを抑えることができたことも大きいですね。

KLX250

「闘う、4スト。」のキャッチコピーを引っ提げてデビュー。D-TRACKERのベースとなったKLX250です。

Final Editionは、デビュー時のKLXをイメージするカラーリングで登場しました。

水冷DOHC4ストローク単気筒にフューエルインジェクションを搭載し、低回転の粘りと高回転までの鋭い吹け上がりを両立したといわれています。

元気なエンジンを受け止める足回りは、インナーチューブ径43mmのカートリッジ式倒立フロントフォークを採用しました。

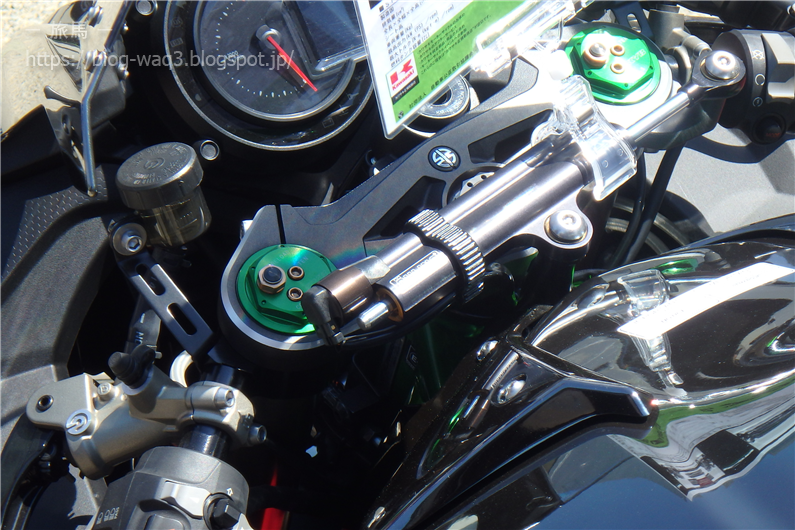

Ninja H2

Kawasakiのモンスターマシン、Ninja H2が展示されていました。

このバイクには、銀鏡塗装という特殊な塗装がされています。このためモーターショーなどで展示されることはあっても、手を触れることはできませんでした。

写真をご覧ください。カウルに映る景色が一味違いますよね。

ところが今日は、このモンスターマシンにまたがることができたんです!

警備員や担当者が、常時側についているとかそんなこともなく、じろじろと細部を観察することもできました。Kawasakiさん、今日は太っ腹なイベントですね!

参加者の注目度も高く、常に人だかりができていました。

メーター周りです。オーリンズ製のステアリングダンパーが見えます。メーターは、アナログ式のタコメーターとデジタル表示のスピードメーター。

タコメーター周りに各種警告灯が配されたシンプルなデザイン。

このスピードメーターに300km/hとか表示されてしまうんでしょうねぇ。

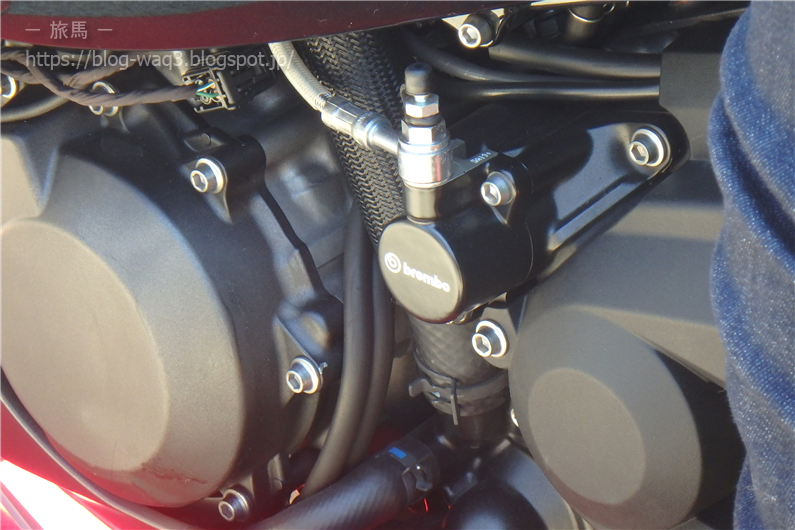

油圧クラッチには、ブレンボのロゴが刻まれています。

特徴的なスイングアームです。

片持ちスイングアームですが、シャーシとの接合に工夫がされていて、スイングアームをエンジンに直接取り付けたのと同様の効果を得ているそうです。

サイドスタンドもただの棒ではなくて空力を考えてそうなデザインになっていますね。

Ninja250

かつて、250ccクラスは2ストのエンジンを積んだ、レーサーレプリカが人気を集めていました。

ところが、排ガス規制により2ストエンジンは絶滅してしまい、代わりにホンダ・ホーネット、スズキ・バンディットやカワサキ・バリオスといった4ストレプリカモデルからエンジンを受け継いだ、ネイキッドタイプのマシンが販売されていました。

こちらもほどなく、騒音規制や排ガス規制の影響を受け生産中止。

ホンダ・FTR、スズキ・グラストラッカー、カワサキ・250TRなどがなんとか生き残る、といったさみしいクラスになっていました。

そんな中、2008年にKawasakiは、このクラスににNinja250Rを投入。長らく不在であったフルカウル・250ccが復活したのでした。

エンジンは、パラレルツイン(並列2気筒)であり、4気筒モデルの復活を待っていたユーザーからは「馬力が少ない。」、「4気筒じゃない。」などという否定的な声もあったものの、それを吹き飛ばすように好調な売り上げを記録。

雑誌やWEBの試乗記でもハンドリングに高い評価がつけられ、初心者からベテランまで楽しめる一台となりました。

2013年にNinja250Rはフルモデルチェンジ。新型Ninja250はリッタークラスのようなデザインをまとい、各部に改良を重ねてデビューしました。

和休もレンタルバイクでNinja250に乗ったことがあります(May 24, 2014 ビーナスライン 日帰りアタックツーリング )。

250ccでしたが高速道路を使ったロングツーリングを立派にこなし、和休の意識を変えてくれたマシンでもあります。

いまではホンダ・CBR、ヤマハ・YZF-R25、MT-25、スズキ・GSX250Rなど各社から魅力的なモデルが販売され、活気が戻ってきた感があります。

古参となったNinja250ですが、ライバル車との差別化を図るため、ネット上で4気筒エンジンを搭載か!?なんて記事も見受けました。Kawasakiが次に繰りだす一手は何が用意されているのでしょうか。とても楽しみです。

Ninja250SL

2015年4月、Kawasakiは、もう一台のNinja250を市場へ送り込みました。

その名は、Ninja250SL。

SLの意味は、SuperLight。つまり「超軽量に仕上げてまっせ」という車名なんですね。タバコみたいですが。

Ninja250に対し、SLは20kg軽量化。エンジンもパラレルツインからシングルへ変更されました。

このシングルエンジンは、KLX250やD-TRACKER Xに搭載されている元気ビンビンなエンジンです。

これが超軽量に仕上げたシャーシと組み合わされ、また、ホイールベースも80mm短くされ1,330mmへ。このサイズは、もう125ccクラスです。

このような車体構成から、とにかくクイックなハンドリングのマシンだ、ということが想像できます。

跨ってみた感想ですが、とにかく「細い!」という感想です。和休のDJEBEL200とあまり変わらないんじゃないかというぐらいスリムなタンクで、まるで魔法使いのホウキに跨ってるんじゃないか!?なんて思ってしまいました。

実際に走ってみると、どんな感じなんでしょうね。

Ninja400

Ninja400です。

こちらはヨーロッパで好評価を得ている、ER-6fをベースにしたマシンです。

ER-6fのモデルチェンジに合わせて、Ninja400もモデルチェンジ。先代に比べると、さらに吊り上ったデザインのヘッドライトになりました。

エンジンはパラレルツインの400cc。

新設計の高張力鋼管ダブルぺリメターフレームは、車体をスリムに仕上げることを可能にしました。

2017年モデル Ninja 400 ABS Limited Editionです。300台限定で販売されました。

フレームやスイングアーム、およびホイールがメタリックレッドに塗装されていますね。

カウルのカーボン模様は、水転写という技法によるものです。いろんなものにカーボン模様を転写できる技術だそうです。

専用タンクパッドの装備するなど、標準仕様に比べて各所に変更を加えられた特別な一台。とくに、フレームの塗装変更なんて、ユーザーではなかなか手出しができないカスタムですね。

2017年モデル Ninja 400 ABS Special Editionです。

標準車との違いは、カラーリングです。

ダークな車体色に各所にゴールドが配され、強いインパクトのあるデザインに仕上がっています。

Limited EditionとSpecial Editionのタンデムシートは、Ninjaロゴが型押しで表現されています。

スペシャルですね~

Ninja650

2017年モデル Ninja 650です。

ドイツ・ケルンで行なわれた、インターモト2016にて発表されました。

外観も大きく変更されましたが、その下に隠されているフレームも大きく変更されています。

ER-6fやNinja400に採用されていたダブルパイプペリメターフレームから、Ninja H2と同じくトレリスフレームへ変更。

先代の特徴であった、右サイドに配置されたリアのサスペンションが車体中央へ移動され、外からは見えなくなりました。

エンジンは、パラレルツインの649cc。ヨーロッパの排ガス規制ユーロ4に対応したためか、出力は先代よりダウンしたものの逆にトルクは増えています。

最近のKawasaki車ではお約束となりつつあるアシスト&スリッパークラッチを装備し、操作性を向上させるとともに、シフトダウン時にマシンの挙動が乱れにくくなっています。

和休は、新型Ninja650が発表されて間もないころ、神戸にあるカワサキワールドで実車を見たことがあります。Ninja650、Ninja1000 2017年モデルを見てきた をご覧ください。

Ninja1000

2017年モデル Ninja1000です。

Ninja650と同様、ドイツ・ケルンで行なわれたインターモト2016にて発表されました。

フレームなどは変更がなく、ビッグマイナーチェンジという扱いのようです。

新型Ninja650、Ninja1000は2017年モデルから国内仕様が決定しました。新型Ninja650は5月15日(予定)、Ninja1000は3月15日から国内で販売しているそうです。

Ninja1000は、エンジンは小変更にとどまりましたが、ABSユニットなど電子制御を進化させ、シート形状の見直し、電源のアウトレットを追加したりメーターを変更するといった、ライダーと直接触れる点を重点的に変更。快適性能をアップさせて登場しました。

LEDヘッドライトが搭載され、両目が点灯することになりました。これにより、ライトの照射範囲が広がり夜間走行が快適になりました。

ここからは余談ですが、和休は、なぜ最近の左右2灯のバイクは、Loビームで片目点灯なんだろうと思っています。

Loビームで右側が点灯するバイクが多いのですが、暗い山道を走ると左コーナーの見通しが悪く危ないんじゃないかなと思っています。

HiビームもLoビームどちらもH7というハロゲンバルブを使っているので、万が一Loが切れたらHiと入れ替えることもできるので、H4バルブが1個だけのバイクより応急処置ができる、という点で有利かな?とは思うのですが。

まぁH4バルブでも、Hiビームにしてライトの上側をテープなんかで覆ってしまえば大丈夫です。ただ、最近のプラスチックレンズのヘッドライトはテープを貼ってしまうと熱によりライトレンズが傷んでしまうそうなので、気を付けた方がいいみたいです。

多分、左右を点灯させるとなると最低でも55w×2灯で100w以上の電力が必要になります。それだけの電気を賄える発電機を乗っけるとなると、エンジンパワーを食われてしまうことから、片目点灯に落ち着いたのかな?と思うのですが、実際のところはどうなんでしょう。

あわせて、こちらもご覧ください。

Versys1000

本日の和休のお目当て。Versys1000です。

2014年のマイナーチェンジにより、Ninja顔へモデルチェンジされました。

Versys1000は、Z1000をベースにサスペンションストロークを延長し、フレームを強化して大量の荷物の搭載を可能にしました。

フレームの耐荷重は、現在のバイクで右に出るものなしといわれるそうです。

最近は、アドベンチャーと呼ばれるカテゴリーのバイクが人気です。メーカーによってオンロード向け、オフロード向けのモデルが作られています。

Versys1000の特徴は、4気筒のエンジンを搭載していることと、前後17インチのホイールを履いていることでしょう。

一般的にホイールを大径にするとジャイロ効果が強く作用することで直進性能が高くなり、逆に小径にすると直線での安定と引き換えにコーナリングがしやすくなります。

つまり、現在のオンロードバイクの主流である17インチホイールを履くVersys1000は、オンロード走行を重視してつくられているということです。

ライバル車は、BMW S1000XR、ドゥカティ ムルティストラーダ。いずれも強敵ですね。

Versys1000に興味がある方は、是非こちらもご覧ください。

Versys-X 250

2016年、ミラノショーでデビューした Versys-X 250です。海外仕様には300ccのエンジンを搭載したモデルもありますが、日本国内は車検制度の関係で250ccモデルが投入されています。

展示されているのは標準車とTOURERと呼ばれる、エンジンガードやパニアなどのオプションを装備した車両です。

知らなければ250ccとは思えない車体サイズで、快適な旅が楽しめそうな車体です。車体サイズだけでなく、各部の仕上げも手がかかっていて高級感もあります。

当日は、ベテランさんが集まってスタッフさんにいろいろ質問されていました。

Versys-X 250に興味がある方は、是非こちらもご覧ください。

こちらは、「八尾カワサキ」が提案する、Versys-Xのカスタムモデルです。

なんと、「釣り」を目的にカスタマイズされた車両で、タンデムステップに釣竿がセットできるようになっています。

これで保冷機能のあるパニアが装着できたら、釣り師には最高じゃないか!と思いました。

VULCAN-S

VULCAN-Sです。

2015年、カワサキのアメリカンシリーズ・バルカンに、新型モデルが登場しました。

バルカンシリーズは、V型エンジンを搭載していましたが、このバルカンSはER-6シリーズの649ccパラレルツインエンジンを搭載しています。

さらに、ER-6シリーズのように、右サイドにリアショックを配したデザインになっています。

走りの方も、いわゆるクルーザーとは異なり深めのバンク角を持ち、スポーティーな走りが楽しめるモデルだそうです。

こちらは、VULCAN S ABS Special Editionです。

黒一色の標準車に比べ、ワインレッドを各所に配し大人な派手さのある仕上がりになっています。

W800

先日、Final Editionが発表され生産中止となるW800です。

バーチカルツインと呼ばれ、シリンダーが地面に対し垂直になるように配置された空冷並列2気筒エンジンは、1966年のW1をルーツとする伝統のエンジンです。

カムシャフトの駆動に、高い精度を要するベベルギアを使用するのもこのエンジンの特徴です。

年々厳しくなる排ガス規制に空冷エンジンで対応していくのは厳しく、ついに名車Wも生産終了となってしまいました。

「W800 Final Edition」のコンセプトは、W3の雰囲気を今によみがえらせる、というもの。

採用されたキャンディサンストーンチャコール×キャンディサンセットオレンジは、光の入る角度によって表情を変えるこだわりの塗装が施されているそうです。

特に燃料タンクは、塗装と焼付をそれぞれ4回ずつ行い、2色の塗り分け部分の段差をなくした美しい仕上がりとなっています。

各所にメッキパーツがおごられ、高級感と重厚感のあるデザインに仕上がっています。

もし和休がオーナーになれば、夜、家族が寝静まった後、ガレージで無心に磨いてしまいそうなバイクですな。

Z125

Kawasakiの125ccバイクです。

これまでのラインナップはオフロード車のKSR125、モタード車D-TRACKER125が用意されていましたが、ホンダ・グロムに対抗するためKSR110に代わりKawasakiが投入したモデルが、このZ125PROです。

倒立フォークやオフセットレイダウンリアサスペンション、そして前後のペタルブレーキディスクなど、Zの名に恥じない装備がおごられています。

これに搭載されるエンジンは9.7psを発揮する空冷SOHC2バルブ単気筒。日本国内仕様は一般的なマニュアルクラッチの4速トランスミッションが組み合わされています。

その他、ヘッドライトやメーター、スイッチボックスなどは、廉価版が使われることが多かったのですが、Z125はコストのかかった部品が使用され、高級感をまとっています。

メーターにはこのクラスにもかかわらず、シフトインジケーターが装備されています。

Z250SL

Ninja250SLのネイキッドバージョンです。

Kawasakiは、スポーツツアラーのNinja系、スポーティな味付けのZ系と明確に住み分けを行っています。

Z250SLは、バーハンドルを装着していることから、乗車ポジションは(あくまでNinja250SLと比べてですが)若干起きた姿勢になりました。

Ninja250とZ250はキャスター角が少し違っています。キャスター角を寝かせていくと(アメリカンバイクのようにフロントフォークを寝かせると)直進安定性が高まり、逆に立てていくと曲がりやすくなる特性があります。おそらく、Z250SLも同じような味付けになっているんではないでしょうか。

また、フロント部にカウルがあるのとないのではフロントにかかる荷重が変わってきます。これもハンドリングの味付けになっています。

Ninja250SLでは目立たないタンク下の美しいフレーム。Z250SLでは見えます。

Z650

ヨーロッパで大人気のERシリーズ。

フルカウルを装着したER-6fに対し、ネイキッドモデルER-6nがラインナップされていました。

ER-6nは、昆虫や爬虫類を想像させるぬめっとしたデザインでしたが、Z650はZシリーズに共通するエッジの効いたスポーティなデザインになっています。

Ninja650と同様、フレームは新たに設計されたトレリスフレームです。

パールフラットスターダストホワイト×メタリックスパークブラックという白系の車体色を選べば、美しいフレームがキャンディグリーンに塗装され、一段と目立つ仕上がりになっています。

Kawasakiもなかなかニクい演出をしますね。

Z1000

「Sugomi」をデザインコンセプトにしたZ1000です。Zシリーズの頂点に立つマシンだけあって、Kawasakiのこだわりが詰まったマシンに仕上がっています。

特徴的なフロントマスクは、4連のLEDヘッドライトにより、低くシャープなデザインを実現しました。このLEDライトは、ネコ科の猛獣をイメージしたもので、点灯時は目のような模様が浮かび上がります。

昼間、街中で走っているのを見かけたのですが、LEDならではの鋭い光が放たれていました。

2017年モデルは、排ガス規制に対応した小変更がなされました。

その他車体回りでは、ウィンカーやシートカウルデザインなどが変更、シフトインジケーターが追加されました。

ブレーキのリザーバータンクはクリアパーツが使われています。

凝った形状のミラーステーです。

タンデムシートに目をやると、一見シングルシートに見えますが、そうではありません。

タンデムシートの表皮にライムグリーンを使用することで、シングルシートに見えるようにデザインされているんです。凝ってますね。

タンクの盛り上がり。乗車すると、ハンドルが低く、幅広なこともあってニーグリップというよりタンクにしがみつくようなポジションでした。

Z1000のアイデンティティである4本出しマフラー。

ZEPHYR400

日本モータースポーツ専門学校大阪校のブースに展示されていたZEPHYR400です。大事に扱われていることがわかる外観ですね。

ZRX1200 DAEG

ZRX1200 DAEG Final Editionです。

ZRXのモチーフは、エディ・ローソンのライドで一世を風靡したZ1000Jの市販モデルである、Z1000R1(ローソン・レプリカ)です。

ZRXは、ZEPHYRの大ヒットのさなかに誕生。空冷のZEPHYRと水冷のZRXでKawasakiを支えました。

ZRXは、ZZ-R1100のエンジンをベースに、GPZ1100の開発経験を生かしたダブルクレードルフレームに搭載。市場では、ジャジャ馬との評価もあったそうです。

次いでZRX1200がデビュー。排気量を拡大することで低速トルクをさらに強めました。

ZRX1200Sというツーリングに適した、ハーフカウルモデルも発表されました。

ZRX1200は、排ガス規制のため生産を終了しましたが、排ガス規制をクリアした新機種が代わって登場しました。それがこのZRX1200DAEGです。

Kawasakiのホームページによると、DAEGとは、古代ルーン文字で進化や発展を表すものだそうです。

ZRX1200DAEGは国内専用車種であったため、フューエルインジェクションが搭載され、リッターオーバーながらコンパクトな車体、シート下の収納などなど、日本国内での使い勝手をとことん追求したモデルでもあります。

和休は、歴代ZRXのデザインの中で、DAEGのカウルにだけ施されたライト下の出っ張りが好みでした。

和休の元愛車であるGPZ1100系のエンジンを搭載した最後の機種が生産中止になることは、時代の流れ、ということを考えても正直なところさみしい気持ちがあります。

低速からアクセルオンでグワヮーと湧き上がってくるようなトルク、「あ、俺、でっかいバイクに乗ってるんだ。」という感じは、新しい設計のひゅーんと回るエンジンに比べるとやっぱりあります。

Kawasakiといえばゴリゴリとしたフィーリングの吹け上がり、なんて言われますが、和休がGPZにのっていた感じではあまりゴリゴリという感じはなく、後ろから大きな手がバイクを押し出すような、そんな感じを受けました。

ヘッドまわりにリンクル塗装が施されたFinal Editionのエンジン。

ローソン・レプリカにも貼ってあった、AMAスーパーバイクチャンピオンシップシリーズチャンピオンのステッカーをモチーフにしたステッカーが貼られています。

ZX-10R

Kawasakiのスーパースポーツの頂点に立つ、ZX-10Rです。

Kawasakiの親会社である川崎重工は、ご存じのとおり航空機を開発する部署を持っています。このため、オートバイの開発についても「空力」については、他メーカーよりもこだわりを持って開発しているような印象を受けます。

ZX-10Rは、998cc直列4気筒エンジンを搭載。13000回転で200馬力をたたき出します。さらにKawasakiお得意のラムエア過給をおこなうことで、最高出力は210馬力を絞り出すそうです。

フロントフォークには、派手なサブタンクのあるSHOWA製のバランスフリー・フロントフォークとブレンボのアルミモノブロックキャリパーが装備されています。

この派手なサブタンクは、フロントフォーク内のオイルに圧力をかけることで、オイルの泡立ちを防ぐことが狙いそうです。

Ninja ZX-14R ABS High Grade

最後は、Kawasakiのフラッグシップマシン、ZX-14Rです。

ZX-14Rは、スタンダードモデルとハイグレードモデルが用意されています。

今日、展示されているのはブレンボ製フロントブレーキとオーリンズと共同開発したリアサスペンションを装備したハイグレードモデルです。

スピードメーターとタコメーターはいずれもアナログ式で、スピードメーターは、300km/hまで刻まれていました。

アナログのスピードメーターなんて、最近は珍しくなりましたね。

和休が想像するに、コストダウンだと思うんですね。ご存じのとおりスピードの単位は国によって異なり、日本やヨーロッパの多くの国はメートルが、アメリカではマイルが使われています。つまりアナログメーターだと、仕向地によってメーターパネルを作り替えなければならないのです。

その点、デジタルメーターは、車速パルスからの信号を表示させるプログラムを追加するだけで、マイルにもメートル表示にも対応することができます。

和休はあまり気にならないのですが、人によっては針の位置で速度が一瞬で読み取れるアナログ式が良いという方もいます。

どっちが良いかよく分かりませんが、アナログメーターが二つ並ぶのはやはり高級感がありますね。

と、いうわけで、会場においてあったマシンを片っ端から跨ってみました。

普段、なかなか触れることもできないマシンもあり、和休のテンションは最高潮。スタッフさんとのトークも弾みます。

お土産にKawasakiロゴの入ったスマホスタンドとあめちゃんをGETしました。

これで、試乗できたら最高なんだけどなぁ~。Kawasakiさん、ひとつお願いしますよ!

コメントをどうぞ!