V-Strom650の純正ウインカーは、電球のものが採用されています。

電球のウインカーでも全く問題ないのですが、旅馬の「V-Strom650 カスタム計画」という記事の中で述べたように、ウインカーをポジション点灯させるカスタムを施したいと考えております。

電球を常に点灯させると発熱が心配なので、ウインカーをLEDに変更して消費電力と発熱量の削減を狙います。

キジマのLEDウインカー

社外品のLEDウインカーは様々なものが販売されているので、お好きなものを選べばよいでしょう。

ただし、ウインカーポジションを導入する前提があるので、シーケンシャルタイプ(流れるウインカー)は避けました。

和休は、デザインでキジマのLEDウインカー「TRLスモークレンズ」(品番219-5156)を選びました。

eマークの刻印があります。

実は、キジマからはV-Strom650用のセット品(品番219-5171)が販売されています。

和休がこれを選ばなかった理由は、ウインカーをスモークレンズのものにしたかったからです。ですが、これが後々裏目にでることに…

ウインカーリレー交換

ウインカーをLEDに交換するときにネックとなるのが、ウインカーリレーの交換です。

純正のウインカーリレーは、ウインカーの玉切れをライダーに伝える機能がついています。一か所でも玉切れを起こせば、ウインカーが通常より高速点滅することで、ライダーに異常を知らせます。

純正が電球ウインカーの場合、ウインカー回路に流れる電気の量が少なくなり、ウインカーリレーが玉切れと誤認します。

その結果、ウインカーが高速点滅してしまうのですね。

これを防ぐため、ウインカーをLEDに交換するときは、ウインカーリレーというウインカーの点滅をつかさどっている部品を、併せて交換しなければなりません。

このため、DIYでやるには、ちょっとハードルが高いと言われています。

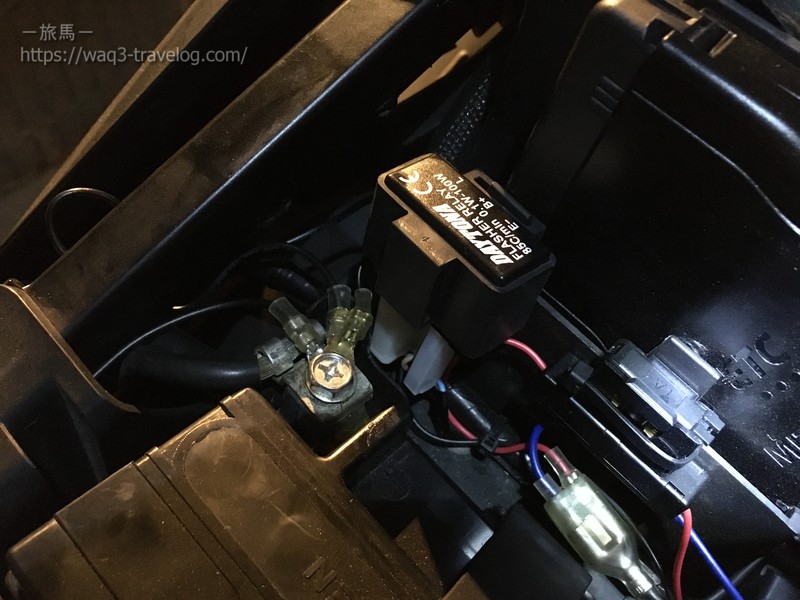

V-Strom650のウインカーリレーはこれです。

2016年式までは様々な回路がセットになった7線式リレーでしたが、2017年式以降は一般的な2線式リレーです。

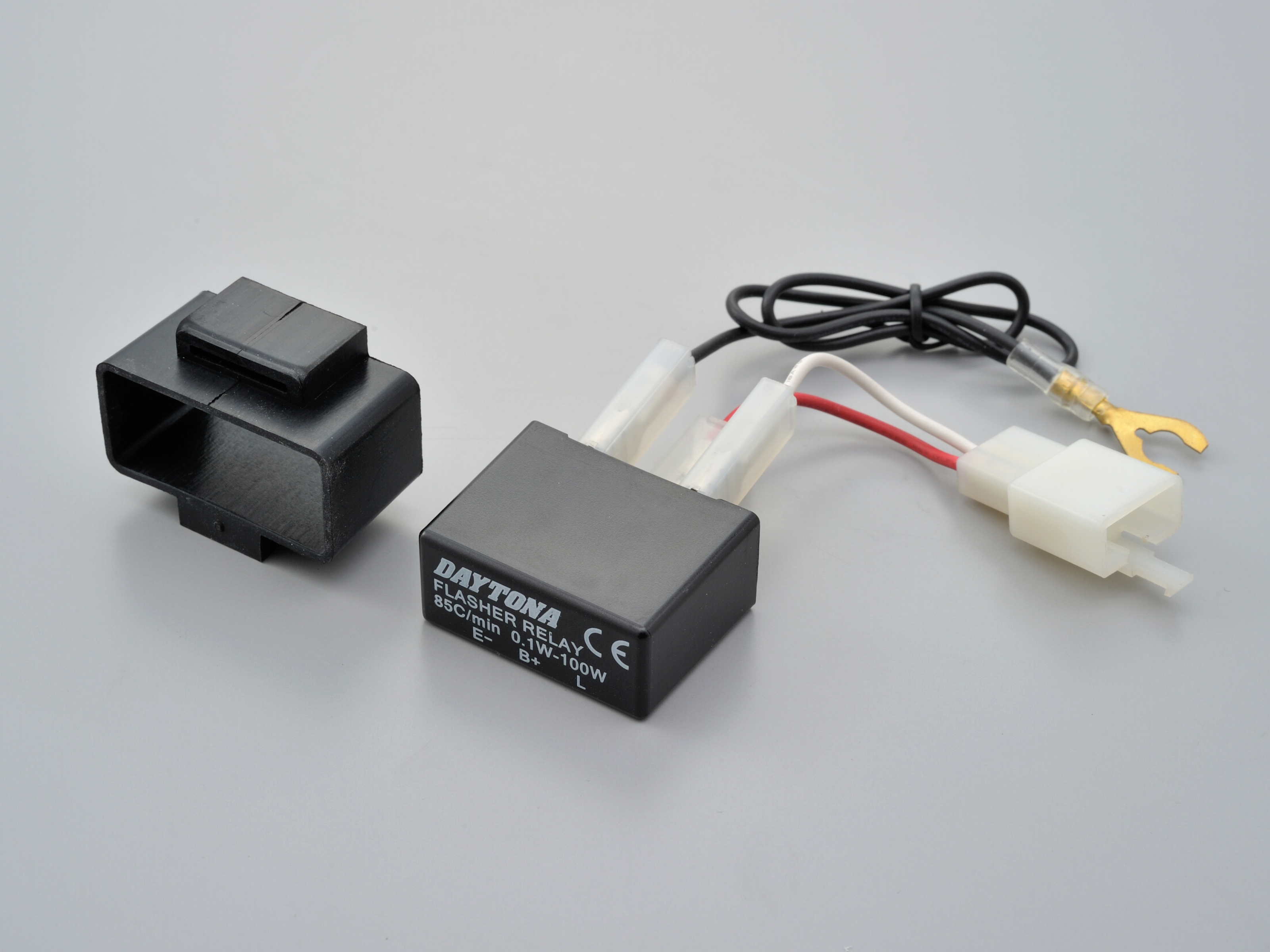

和休は、デイトナの99109「LED対応ウインカーリレー 3ピン」を選択しました。

純正の2線式(2ピン)と3線式(3ピン)の違いですが、アースコードが追加されています。アースコードが点いている方が、安定動作するようなのでこちらを選びました。

デイトナのウインカーリレーに交換しました。カプラーにポン付けで、アースコードをバッテリーのマイナス端子に接続すればOKです。

リアウインカー交換

交換は、部品を大きく外す必要のあるリアから行いました。特に和休はパニアケースステーを装着しているので、余計に大変です。

休憩をはさみつつ、ここまでバラしました。

このように、リアフェンダー部分がごっそり外れます。

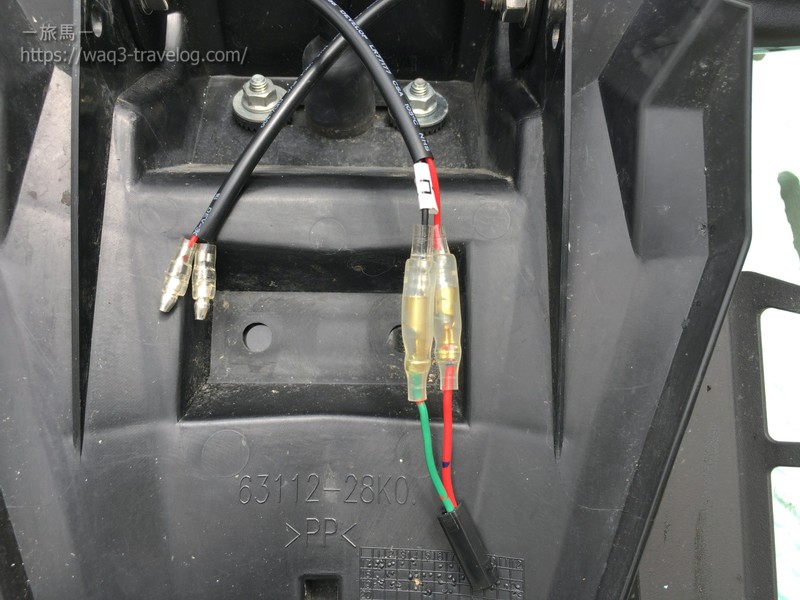

左が右リアウインカー、中央がナンバー灯、右が左リアウインカー用の配線です。ウインカー線は、すべてカプラーになっています。

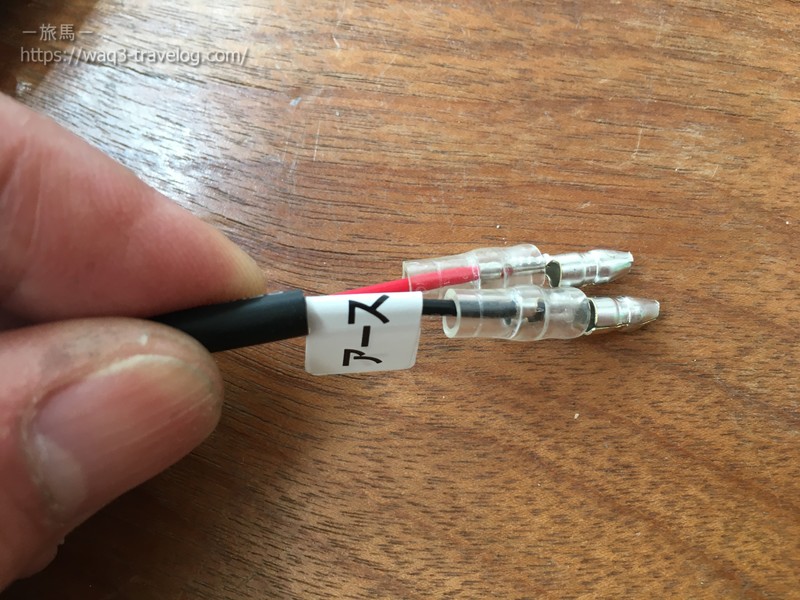

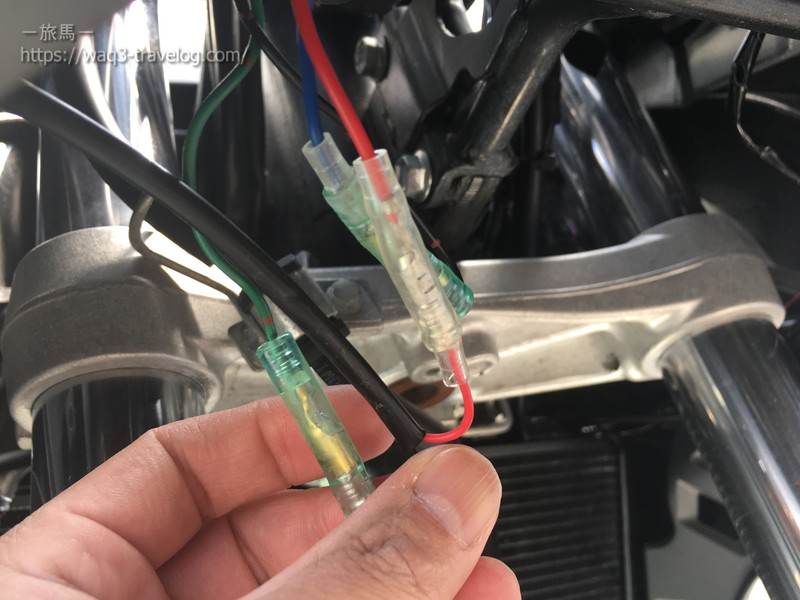

キジマのウインカーはギボシ端子がついています。このままでは接続できませんので、純正の配線を加工するか、変換配線を追加する必要があります。

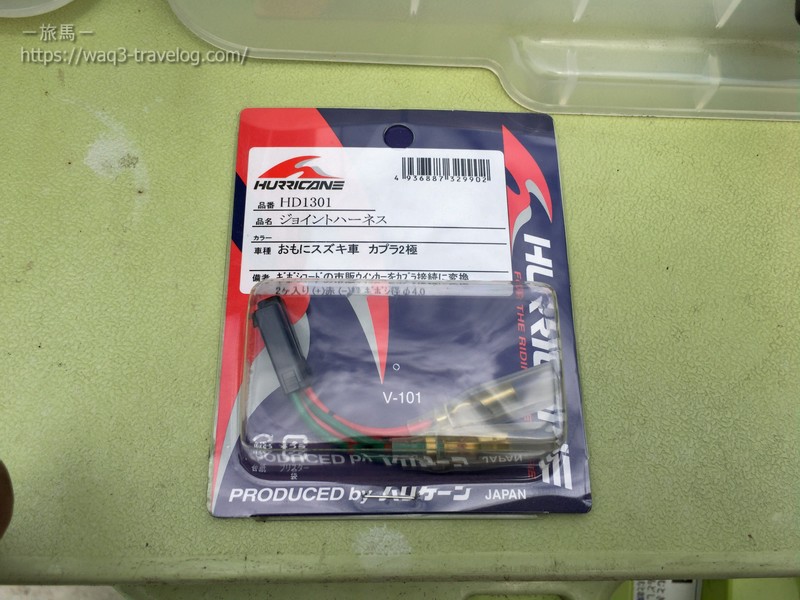

和休は、変換コードを用意しました。ハリケーン製の「ジョイントハーネスHD1301」です。

車体側ウインカー線とLEDウインカーの間に割り込ませて使用します。配線の+-に注意してください。

純正ウインカーは、このボルトで留まっています。

そのままではウインカーの固定ができないので、ウインカーベースを用意しました。

これもキジマの217-2025です。

ウインカー交換後のリア周りです。

フロントウインカー交換

続いて、フロントのウインカーの交換に取り掛かりました。

フロントウインカーは、カウルの下から手を入れれば外すことができます。

リアと同様にキジマのウインカーベースを置いてウインカーを取り付けようとしたのですが、どうも隙間ができます。

固定できないことは無いのですが、ちょっと心配です。そこで、ウインカーベースを自作することにしました。

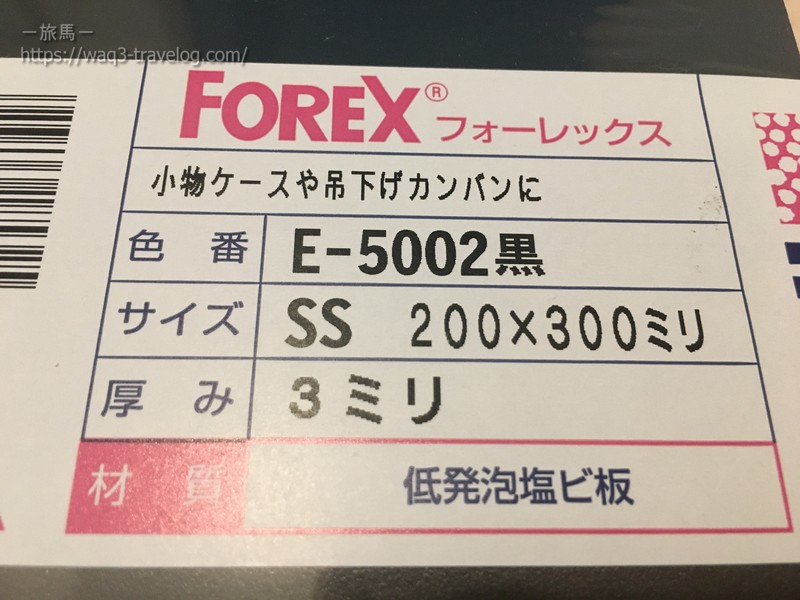

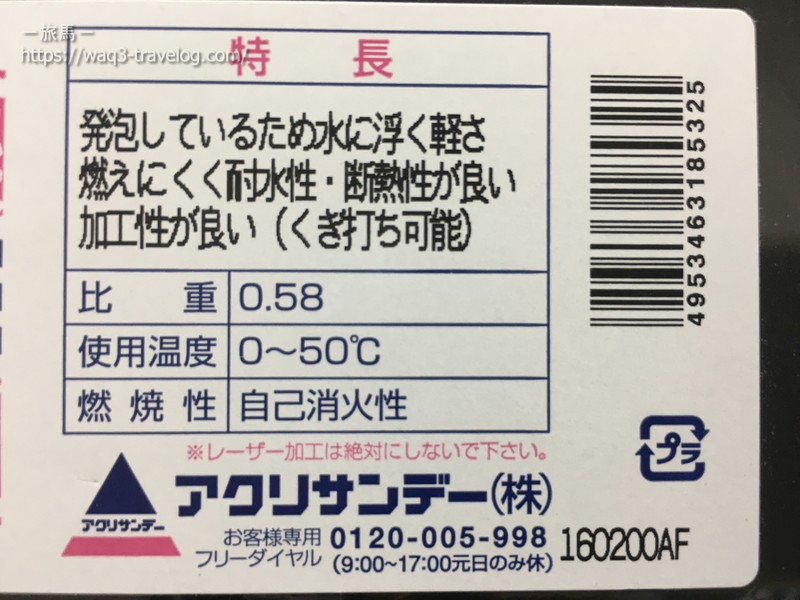

以前、GPZ1100のウインカーをカスタマイズしたときにも使用した、低発泡塩ビ版を使用します。

型紙を使って開口部の寸法をとり、発泡塩ビを切り出しました。

このようにぴったりフィットしました。

あとは、ウインカーを取り付ける穴を開けて完成。

フロント側も、変換コードを介して接続しました。

ウインカー交換後のフロント周りです。

本日使用した用品

- 2023年4月16日 9,762km

- LEDウインカー交換

コメントをどうぞ!